令和7年度夏期講座報告

今年度も夏期講座が開催されました。各講座ごとに振り返ります。

〇絵手紙 7月12日 東 紀子先生

昨年と同じでうちわに絵を描くという先生の説明で、描く題材は先生が描かれたヒマワリや朝顔、花火など、また自身で用意した猫の絵を使う方もおられました。作成手順の説明を受けた後、各自で先生の丁寧な指導を受けながら細かい作業をこなし、夏らしいうちわが完成しました。

DSC_0281

〇懐かしの歌をうたおう 7月15日 講師 井上 澄子先生

‘‘気軽に自分たちの好きな歌を歌おう‘‘をモットーに、司会の方と先生のピアノ伴奏で進められました。また準備してくださった歌詞プリントから自分たちの好きな歌を選んで全員で歌いました。歌唱のあとで樫の意味を全員で確認して「夏は来ぬ」「浜辺の歌」などでは意味を歳時記に関連させて楽しく語り合いました。

特に「明日香詩情」「明日香慕情」「明日香村民の歌」などの曲を作曲された西川正夜詩さんは、元岡郵便局長代理として働く傍ら曲つくりをされ、「アカシアの雨がやむとき」「くちなしの花」のヒット曲の作詞も手掛けられたようです。

〇砂絵 7月18日 講師 南澤 恭石先生

受講生12名中6名が初めてとのことでした。先生から描く風景の説明を受け、お手本を見ながら黒塗りの盆上に自然の石を置き、白砂をまき、羽根で砂を払って自然の情景を現します。富士山の傾斜は先生に見本を示してもらっても書くのはとても難しいものでした。「全般的に難しかったけれど楽しかったです」との感想をいただきました。

DSC_0299

〇切り絵 7月19日・7月26日 講師 森脇 新一郎先生

今年も2日にわたって講座が開かれ、先生の挨拶や説明のあと、先生が持参された図案を各自が選びました。たいていは一年ぶり、または初心者であり、手順を確認しながら、切り抜く作業に没頭していきました。そして出来上がった図案に色を入れていく過程ではそれぞれの個性が出て同じ図案でも全く違う作品になります。仕上がるまで先生はお手伝いしてくれますし、自分で用意した図案でも対応してくれますので自由度が高い講座です。

250719140135110

〇書道 8月10日 講師 稲垣小燕先生

「書いた文字は心に残る」を胸に取り組みました。万博・万葉集・本人の思いなどから好きな課題を選んで色紙や木の板の作品に仕上げていきます。特に木の作品作りは初めての人が多く人気がありました。自由な発想に先生のアドバイスがプラスして、とても楽しい作品が仕上がりました。

DSC_0317

〇絵手紙 8月10日 講師 愛水 香薫先生

今年は、先生は趣向を変えて、蝋を使って描く方法を取り入れてくださいました。そのため濃淡、ぼかしが表しやすくなり素敵な作品ができました。各自の要望に応じて親切にご指導くださり、皆、思い通りの書きたいものを完成されました。出来上がった作品をみんなで鑑賞し、感想を言い合って楽しい講座となりました。来年はお正月の題で描きたいとの要望に先生も快諾されました。

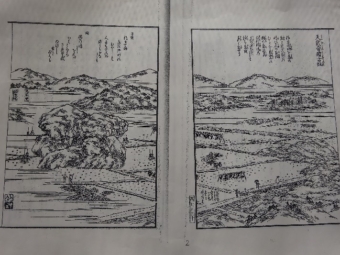

〇あすか物語 8月24日 講師 関 義清先生

自己紹介から始まり、村長として5期20年に及ぶ村政を担われた期間、村にとって多くの大きな節目がありましたがその事柄を時系列に境山会長との質疑応答形式で話されました。明日香特別措置法(明日香法)、東京の議員会館に行かれた話、高松塚発掘時のことなど村の歴史に関連する話が繰り広げられました。どのことも人が関わるのでと配慮されながらの内容でしたが、参加の皆さん大変興味深く真剣に聞かれていました。最後は女性を大切にというやさしい人柄が感じられる言葉で締めくくられました。